«Ich bin auch nicht Jesus»

Das Gewerbe

«Das Einkaufserlebnis ist infrage gestellt», sagte Hans Ruedi Kern. Seit bald sieben Jahren managt er als Geschäftsführer die Coop-City-Filiale. Über diese Zeit sei das düstere Bild des Kirchensockels ein steter Begleiter gewesen: harter Drogenkonsum, Lärm und Streitereien. Er berichtete von Drogendepots in den Dielen der Restaurant-Toilette, von Diebstählen von Luxusgütern wie Champagner oder Markenschuhen. «Es gibt Menschen, die der Oltner Altstadt fernbleiben und sie nicht mehr besuchen.» Nun seien Lösungen gefragt, forderte Kern. Er wehrte sich aber gegen den Eindruck, das Gewerbe wolle die Randgruppen weghaben. «Die Menschen sind willkommen, aber es braucht einfach Verhaltensregeln», sagte Kern. Der Coop-City-Chef warf die Idee in den Raum, die Stadt solle einen zentralen Platz bestimmen und ihn mit einem Bus oder einem Container ausstatten, um auch einen Unterstand zu bieten.

Die Kirche

Die Christkatholiken als Besitzerin des Sockels haben auf die Situation reagiert. «Was dort vor sich geht, können wir nicht länger tolerieren», sagte Präsidentin Monique Rudolf von Rohr. Wie vom Gewerbe gewünscht, veranlasste die Kirche ein richterliches Verbot. Littering, laute Musik über Ghettoblaster und nicht angeleinte Hunde können künftig mit bis zu 2000 Franken Busse bestraft werden. «Was uns stört, ist, dass unsere Anliegen oft belächelt werden», sagte Rudolf von Rohr. Ein Polizist habe ihr neulich gesagt, die Situation am Kirchensockel entspreche dem Zeitgeist. Ein falscher Schluss, findet die Präsidentin der Kirchgemeinde: «Der Konsum von harten Drogen und Streitereien im öffentlichen Raum dürfen nicht sein.» Monique Rudolf von Rohr wurde nicht müde zu wiederholen: «Wer sich an die Regeln hält, ist willkommen.»

Die Interventionsgruppe SIP

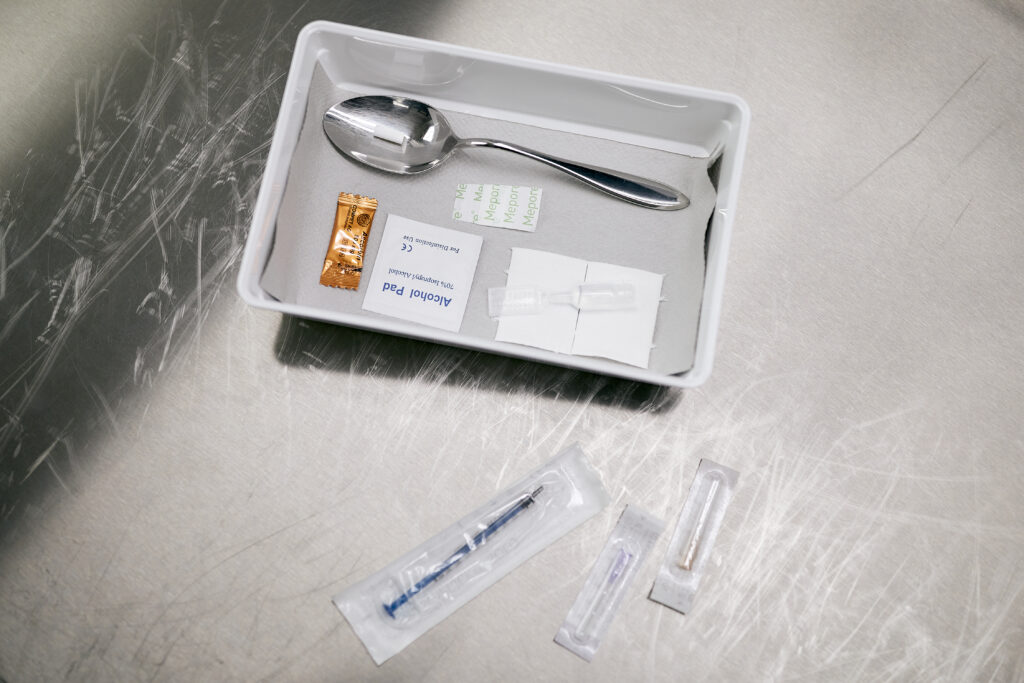

Joël Bur, Leiter der neuen Interventionsgruppe SIP (Sicherheit, Intervention, Prävention) berichtete über die Erfahrungen, seit die Gruppe im Januar dieses Jahres die Arbeit aufnahm. Ihr Ziel sei es, dass alle Nutzungsgruppen aneinander vorbeikommen. Dafür definierte die Stadt gemeinsam mit der SIP vorgängig Schwerpunkte. «Wir haben störendes Verhalten wahrgenommen und dann interveniert oder dies weitergemeldet», sagte er. Am Kirchensockel würden sich viele Menschen aufhalten, es sei viel los und im Schnitt seien ungefähr dreissig Personen da. «Aber es sind wenige, die auffällig sind und ein Verhalten an den Tag legen, das als störend wahrgenommen wird.» Ihr Ziel sei es, diese Menschen rauszupicken und mit ihnen nach Lösungen zu suchen. Seit Anfang Jahr konnte die SIP bisher sieben Menschen zu einer Entzugstherapie begleiten.

Die Politik

Neo-Stadtrat Raphael Schär-Sommer (Grüne) betonte, die SIP sei ein Bindeglied zwischen den repressiven und präventiven Massnahmen. «Es ist nicht nur eine Betreuungsgruppe für die Menschen am Kirchensockel», sagte er. Sie müsse allgemein dafür schauen, dass «unsere Vorstellungen für den öffentlichen Raum eingehalten werden». Prioritär will die Stadt die Problematik der Toiletten angehen. «Die WC laden momentan teilweise geradezu zum Drogenkonsum ein», sagte Schär-Sommer. Was die Situation am Kirchensockel betrifft, da habe die Kantonspolizei im sonnigen Septembermonat die Präsenz erhöht und in dieser Zeit auch drei Wegweisungen ausgesprochen. Die Stadt wolle die Zusammenarbeit mit allen Parteien künftig weiter intensivieren, kündigte er an.

Die Menschen vom Kirchensockel

Mit Marcel und Tascha waren zwei Menschen anwesend, die regelmässig in der Szene am Kirchensockel anzutreffen sind. «Ich bin seit dreissig Jahren in Olten, es war immer ein Hin und Her um diesen Magnetpunkt», sagte Marcel. Der Kirchensockel aber sei nicht der Umschlagplatz für Drogen. Geringe Mengen an Drogen würden hier gekauft. «Die Menschen auf der Kirchentreppe haben kein Geld. Sie haben alle eine gescheiterte Existenz. Wir sind Gesellschaftsmenschen und wollen uns treffen.» Tascha ergänzte: «Aber wir wollen sicher nicht in einen Container reinsitzen. Der Austausch ist uns wichtig.» Sie würden sich Mühe geben, den Abfall aufzuräumen. «Das macht nicht jeder, schon klar», sagte Tascha. Wenn es zu Schlägereien komme, versuche er zu schlichten, so Marcel. «Manchmal chlöpfts, manchmal nicht. Ich bin auch nicht Jesus.»

Die diskutierten Lösungsansätze

Das Verbot

Zuletzt hatte es vonseiten SVP die politische Forderung gegeben, ein Alkoholverbot am Kirchensockel solle geprüft werden. Die Christkatholiken haben nun ein abgeschwächtes Verbot erwirkt. «Ich finde es einen interessanten Ansatz», sagte Stadtrat Schär-Sommer und gab sich bedeckt. Er bezweifle die Umsetzung, weil die Grenze zwischen Kirchensockel und städtischem Raum fliessend sei. «Was nützen Bussen, wenn jemand ohnehin kein Geld hat, um diese zu bezahlen?», warf Marcel eine rhetorische Frage in den Raum. Und SIP-Chef Joël Bur äusserte sich skeptisch zum Verbot. Dieses verlagere das Problem meist nur. «Wir haben kleine Lösungen erzielt, indem wir einzelnen Menschen eine Hilfestellung geben, die ihre Lebenslage verbessert.»

Mehr Aufenthaltsqualität

Ein belebter städtischer Raum könnte unter Umständen das Zusammenleben fördern. Dies zeigte sich etwa 2016 beim Projekt «Stadtgespräch», als eine Bar am Kirchensockel den Raum belebte. Der Denkmalschutz habe eine Fortführung dieses Pop-up-Projekts verhindert, sagte Kolt-Herausgeber Yves Stuber. Ob die Stadt nicht verstärkt die Aufenthaltsqualität verbessern müsse – beispielsweise mit niederschwelligen Sitzgelegenheiten? «Vielleicht findet hier ein Sinneswandel statt, aber ich kann heute nichts versprechen», sagte Stadtrat Raphael Schär-Sommer. Sitzmöbel gehörten für ihn zum öffentlichen Raum dazu. «Mir ist das lieber als ein Container, so schaffen wir auch eine Durchmischung.»

Ein Weg, den auch Joël Bur unterstützt. Seit es den Menschen gebe, gebe es die Sucht. Daher sei es auch nicht ihr Ziel, die Menschen mit Suchtproblematik aus dem öffentlichen Raum wegzukriegen. «Sie beanspruchen ihn, so wie wir ihn beanspruchen.» Für Coop-City-Geschäftsführer Hans Ruedi Kern ist klar, dass die Stadt den Raum nicht einfach der Öffentlichkeit überlassen darf. «Man muss ihn pflegen, sonst nimmt jeder das, was er will, und wir schauen einfach zu.»

Der Dialog

Aus dem Publikum kam wiederholt das Votum, der Dialog bilde die Basis für eine harmonische Koexistenz. Urs Widmer, selbst SIP-Mitarbeiter und Sozialarbeiter, sprach aus seiner persönlichen Erfahrung und erzählte von einer Studienarbeit zum Thema, für welche er Chur und Langenthal untersuchte. «Repressive Methoden brachten langfristig nicht viel. Nur der Dialog: ein entspanntes Aufeinanderzugehen.» Die Kirche mit diesem wunderbaren Standort sei der perfekte Ort der Begegnung. Und die Kirche habe sich selbst den Auftrag gegeben, auch als solchen zu wirken, sagte er. Eine Stadt werde daran gemessen, wie sie mit Phänomenen wie jenem am Kirchensockel umgeht.

In Bern versuchte die Heiliggeistkirche Ende der 90er-Jahre, die Randständigen von draussen in die Kirche zu holen. Man öffnete die Türen und offerierte eine Suppe. Ein Modell, das auch in Olten denkbar wäre? Monique Rudolf von Rohr winkte ab. Die Kirchgemeinde in Olten habe turbulente Zeiten hinter sich und sei zu sehr mit sich selbst beschäftigt. «Wir sind eine kleine Gemeinde mit Finanzen unter null», sagte sie.

Jörg Dietschi, ein Zürcher, der zufällig an diesem Tag in der Stadt seiner Vorfahren zu Besuch war und zur Debatte kam, appellierte «als überzeugter Christ»: «Gehen Sie nach den christlichen Grundsätzen vor. Es sind wunderbare Menschen, und ich denke immer bei jedem, er könnte ja Christus sein.»

Ein anderer Besucher erzählte seine persönliche Geschichte. «Ich war einer der Randständigen, aber heute bin ich dank Zufällen erfolgreich im Leben.» Er schilderte, wie er auf dem Stadelhoferplatz in Zürich Teil einer grossen Gruppe gewesen war, die sich täglich traf und den Platz mit einer grossen Zahl an Hunden einnahm. Das habe politisch eine riesige Diskussion ausgelöst. «Dort veränderte sich aus meiner Sicht erst etwas, als man aufeinander zuging.» Der Filialleiter von Mc Donald’s habe ihnen das WC geöffnet und im Gegenzug gefordert, sie sollten ihren Dreck aufnehmen. Und Coop habe ihnen Container-Restwaren abgegeben. «Danach entwickelte sich ein friedliches Zusammensein, auch wenn weiterhin geklaut und gebettelt wurde. Wir schauten, dass Ordnung ist. Der gegenseitige Respekt zählt.»

Für SIP-Leiter Joël Bur ist dies das langfristige Ziel in Olten. «Betroffene zu Beteiligten machen, besonders im Raum, in welchem sie sich aufhalten. Das wünsche ich mir für Olten auch.»

Die Verantwortlichkeit

Für das Gewerbe fehlten die klaren Lösungsvorschläge vonseiten der Stadt, wie Dominik Maegli aus dem Publikum unmissverständlich sagte. Er sei enttäuscht von Stadtrat Raphael Schär-Sommer, weil er nach seinem Empfinden konsequent alles schönrede. Schär-Sommer entgegnete, er nehme die Thematik sehr wohl ernst, aber er störe sich an den Generalisierungen. «Es geht um ein paar wenige Menschen, die Probleme verursachen. Wie ich vernommen habe, kamen die Wegweisungen selbst in der Szene gut an.»

Stadtrat Nils Loeffel (Olten jetzt!) schaltete sich ebenfalls ein und versicherte, der Stadtrat diskutiere Lösungen. Was die Belebung der Kirchgasse betrifft, sei er jederzeit bereit, mit Menschen zusammenzusitzen, die gute Projektideen hätten. Er brachte spontan die Idee, eine Arbeitsgruppe mit Vertretern vom Gewerbe zu gründen, die mit den Menschen am Kirchensockel das Gespräch sucht. Hans Ruedi Kern vom Coop City erwiderte, die Idee habe er schon vor einem Jahr gebracht: «Warum fragt man die Menschen nicht?» Geschehen sei seither kaum etwas. Für ihn ist klar: «Die Stadt muss den Lead übernehmen.»