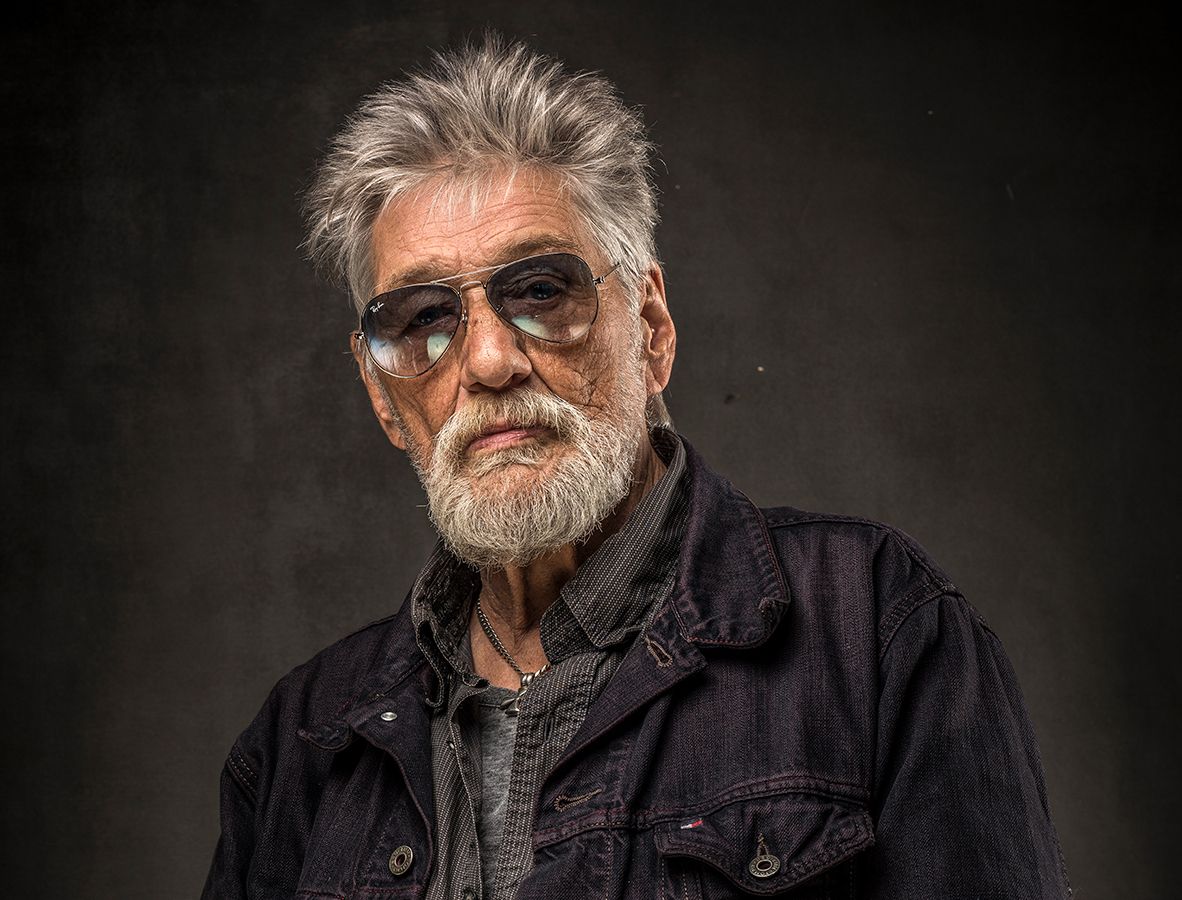

Von einem, der euch zügelt

Die Arbeitstage gestalten sich meistens lang und kräftezehrend. Trotzdem begnügt sich Zügelunternehmer Daniel Alberti vor Arbeitsbeginn mit einen Caffè doppio. Mit dem doppelten Espresso im Blut hält er in der Regel durch, bis das Klavier seinen neuen Bestimmungsort schadlos erreicht, der allerletzte Karton gepackt, verladen und transportiert ist, bis alle Möbel aufgebaut sind und er sich der guten Befindlichkeit seiner Kundschaft sicher sein kann. «Mit einer Mittagspause verjoggelst du schnell mal eineinhalb Stunden.» Zeit, die Alberti nicht hat. Erst nach Feierabend gönnt er sich eine Mahlzeit, dann darf es auch gern etwas Vegetarisches sein. Bewusst verzichtet er einige Wochen oder Monate im Jahr auf Fleisch. «Das tut richtig gut, ich merk das sofort in den Gelenken.» Sagt es und grätscht dabei seine Finger.

Seit der Geschäftsgründung im Januar 2000 kann sich Alberti vor Aufträgen kaum retten. Davor lieferte er Waren für eine grosse Möbelhauskette aus. «Der Druck auf die Fahrer stieg und stieg und die Arbeitsbedingungen gingen in eine Richtung, die für mich nicht mehr stimmte», erinnert er sich. Also nahm er das Heft selbst in die Hand, machte sich als Einmannbetrieb in der Zügelbranche selbstständig. Das Auftragsbuch füllte sich und ein Kollege, den er von seiner früheren Anstellung als Transporteur kannte, stieg bei ihm ein. «Es ist wie eine Lawine angerollt. Nach einem halben Jahr zog das Geschäft dermassen an, dass wir kaum nachgekommen sind», sagt der grossgewachsene Mann, während seine Hand die Espressotasse greift und sie kleiner wirken lässt, als sie ist.

«Es darf ruhig ein bisschen kompliziert sein.»

Obwohl Alberti schon früh und schnell mit der Anstellung von Mitarbeitenden hätte expandieren können, zog er es vor, klein zu bleiben. Was der Grund dafür sei, möchte man erfahren. «Ich bin pingelig, darum mach ich die Sachen am liebsten selbst», antwortet er beinahe entschuldigend, «dann kann ich auf Nummer sicher gehen, dass alles funktioniert». Wo Alberti draufsteht, muss Alberti anwesend sein. Alberti holt die Aufträge rein, Alberti besucht den Kunden bei der Erstbesichtigung, Alberti erstellt die Offerte, und Alberti drückt sich nicht, am Umzugstag mitanzupacken, auch wenn es schwer und ungemütlich wird. Wenn die Kundin es wünscht, zieht Alberti seine weissen Handschuhe an. «Im Gespräch merke ich schnell, wie jemand tickt, und ich kann mein Team vorab darauf einstellen.» Schwierig sei es mit Leuten, die überängstlich sind und die Profis während der Arbeit mit Vorsichtshinweisen und Ratschlägen eindecken. «Genau dort ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass etwas passiert.» Seine Versicherung habe er in zwanzig Jahren nur zwei- oder dreimal gebraucht, da gäbe es ganz andere Umzugsfirmen, sagt Alberti und legt seine Bescheidenheit für einen kurzen Moment beiseite. Das andere Extrem sei jene Kundschaft, die am Tag des Umzugs den Schlüssel im Briefkasten deponiere, zusammen mit der Botschaft, Alberti und sein Team sollen doch die Möbel so in der neuen Wohnung positionieren, wie sie selbst gerne wohnen würden. Der Capo kümmert sich am liebsten um die schweren und sperrigen Stücke. «Es darf ruhig ein bisschen kompliziert sein.» Bananenschachteln seien nicht sein Ding, «da sag ich immer, ich sei überqualifiziert», meint Alberti schmunzelnd.

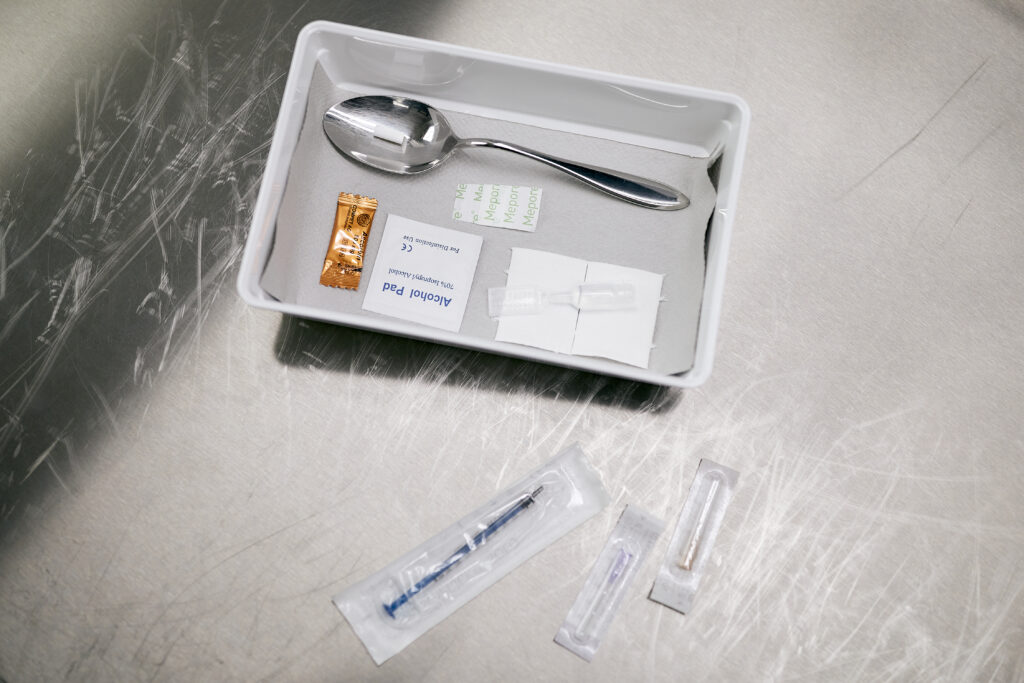

Doch die Arbeit bringt den 55-Jährigen zuweilen auch in Situationen, in denen sich menschliche Abgründe auftun. Alberti erinnert sich an einen Auftrag in Trimbach, bei dem es darum ging, ein Haus zu räumen, in dem sich zuvor jemand das Leben genommen hatte. «Der Hausbewohner hing fünf Wochen auf dem Dachboden, bevor sein Tod bemerkt wurde.» Zwei solche Fälle habe er bisher gemacht, einen weiteren würde er ablehnen, meint Alberti. «Dieser alles durchdringende Geruch setzt sich in deiner Nase fest und bleibt dir noch über Monate hängen, den kriegst du fast nicht mehr aus deiner Nase.» Auf Messiwohnungen ist Alberti in seiner Karriere nie gestossen, aber mit dem einen oder anderen Sammler hatte er es zu tun. Er selbst sei aber nie einer geworden, auch in Anbetracht seiner Arbeit nicht, bei der ihm nicht selten etwas angeboten wird. Die Einrichtung im Wohnzimmer der Albertis besteht dann auch grösstenteils aus Dingen, die von ihren Vorbesitzern verschmäht den Weg schliesslich in die grosszügige Dachgeschosswohnung an der Speiserstrasse gefunden haben.

Alberti lehnt sich in seinem Stuhl zurück, lässt seinen Blick durch den Raum wandern. «Das dort drüben hat mich irgendwie auf Anhieb angesprochen», sagt er und wirkt dabei von sich selbst überrascht. Sein Finger zeigt auf eine kunstvoll gedrechselte Holzkugel in der Grösse eines Kleinkindes. Ein Geschenk eines Kunden. «Dann die Stereoanlage von Bang & Olufsen dort, der Schrank da, die beiden Sideboards, die Stühle, auf denen wir sitzen; wenn ich etwas sehe, das ich direkt in die Wohnung stellen kann, nehme ich es mit. Dass ich aber etwas einlagere, kommt nicht vor.» Wenn er etwas in die Finger bekomme, das zu schade sei, um es zu entsorgen, wisse er, wo er einen dankbaren Abnehmer dafür finde. Unter den Zügelunternehmern kenne er den einen oder anderen Sammler.

Wartezeiten gibt’s bei Alberti nur bei den Rechnungen

Die in der Industrie angemietete Lagerhalle auf vierhundert Quadratmetern, in der einst Sonnencrème hergestellt wurde, ist aufgeräumt wie das Wohnzimmer. Dort stehen neben den Transportfahrzeugen drei Möbellifte, die Alberti in der kleinen Werkstatt warten und reparieren kann. In einem kleinen Bürocontainer erledigt er den Papierkram. Eine Arbeit, auf die er gern verzichten würde und die er auch mal vor sich herschiebe. Er sei kein Büromensch. «Das ist der Grund, weshalb meine Kunden manchmal etwas länger warten müssen, bis sie die Rechnung von mir erhalten», lacht Alberti. Die Administration auszulagern sei jedoch keine Option. Er habe ja alles im Kopf und da bringe es ihm wenig, ein «Bürofräulein» an seiner Seite zu haben, welches für ihn das Telefon abnehme. «Das kann ich auch gleich selber machen.»

Heute ist sein Team in der Regel zu dritt, wenn sie bei einer Kundin vorfahren. Auf seine beiden langjährigen Mitarbeiter Stefan und Mustafa kann er sich verlassen. Bei grösseren Aufträgen helfen ihm schon mal sein Bruder Peter und Sohn Alef aus. Pläne, ein zweites Umzugsteam zu bilden, hatte er zwar. Nach einem Versuch habe er die Idee aber relativ schnell wieder verworfen. «Damit die Arbeit so erledigt wird, wie ich mir das vorstelle, muss ich einfach dabei sein.» Das Einzige, was er in fremde Hände gibt, ist der Jahresabschluss. Dafür hat einen Buchhalter engagiert. Einer, dem er vertraut.

«Das Alter macht einen vernünftiger.»

Vergangenes Jahr waren Alberti und seine Männer unter anderem mit dem Umzug der Schulklassen vom Hübelischulhaus in die Zementi beschäftigt. Innerhalb zweier Tage zügelten vier Männer das gesamte Schulhausmobiliar. Auch sonst greift die Stadt gern auf Albertis Dienste zurück, wenn sie etwas zu bewegen gedenkt. Beim Umbau des Stadthauses vor sieben Jahren war Alberti im Einsatz wie auch beim Haus der Museen. «Um die Ausstellungsstücke haben sich die Spezialisten gekümmert, wir waren für die Entfernung des Mobiliars, den Abriss der Wände, Decken, Stromkanäle und so weiter zuständig. Bis auf die Grundmauern haben wir dort alles rausgenommen. Das war dann mehr Baustelle als Umzug.» Die Pandemie konnte seinem Geschäft nichts anhaben. Corona habe sich gar positiv auf das Geschäftsergebnis ausgewirkt. 2020 verbuchte Alberti ein Umsatzplus von dreissig Prozent, das er sich selbst nicht so recht erklären könne. Alberti freut den Erfolg, ohne gross darüber nachzudenken, er arbeitet lieber weiter.

In den ersten Jahren erledigte er bis zu vier Umzüge an einem Tag. «Da dauerte ein Arbeitstag auch mal bis Mitternacht.» Seit einigen Jahren geht er die Sache etwas ruhiger an. «Das Alter macht einen vernünftiger.» Dasselbe beim Thema Ferien. Die ersten fünfzehn Jahre verzichtete Alberti gänzlich darauf, sich eine Auszeit zu nehmen. «Mir reichte es immer, wenn ich an den Wochenenden ausspannen konnte, und sind wir einmal für zwei Tage verreist, zog es mich sowieso wieder nach Hause.» Er habe ein ständiges Kribbeln in den Fingern. Glücklich sei er, wenn er arbeiten könne. «Im Laufe der Jahre habe ich aber gelernt, auch mal nein zu sagen und einen Auftrag auszuschlagen.» Vor drei Jahren hat Alberti für seinen Dreimannbetrieb Betriebsferien eingeführt. Sich und seinem Geschäft gönnt er nun jeweils einen Sommermonat Ruhepause. Dies, obwohl im Juli die Nachfrage hoch sei. «Aber das passt. Auch weil ich die Hitze schlecht vertrage.» Handy und Agenda nimmt er trotzdem mit ins Reisegepäck. Schliesslich wollen die Aufträge für die darauffolgenden Monate geplant sein. Wenn Alberti in dieser Zeit mit seiner Kundschaft telefoniert, trägt er ausnahmsweise keine Arbeitsschuhe, sondern Flipflops, während er zusammen mit der Familie an der Adriaküste in Rimini oder Venedig sich ein Stück weit seinen italienischen Wurzeln annähert. «Unsere Familie stammt ursprünglich aus Bologna.» Alberti kam in Olten zur Welt und wohnte dreissig Jahre in Trimbach, bevor er in die Stadt zog. Sein Vater kam in den 60er-Jahren in die Schweiz, als in Italien eine grosse Wirtschaftskrise herrschte. Bei Bally in Schönenwerd fand er seine erste Anstellung. Danach arbeitete er während mehr als drei Jahrzehnten bis zu seiner Pensionierung in der Oltner Zementi.

Einmal Ibiza und zurück

Heute buhlen Onlineplattformen um Kunden, indem sie die Aufträge an den günstigsten Anbieter vermitteln und damit Provisionen einheimsen. Ein Modell, von dem Alberti nicht viel hält. Wer nach Albertis Diensten im Internet sucht, findet zwar eine Domain, doch diese leitet weiter auf seinen Telefonbucheintrag. Computer seien sowieso nie seine Welt gewesen, sagt Alberti. «Übers Telefon geht’s einfacher. Mein Wort zählt.» Sein Revier ist die Region. «Es rentiert für mich nicht, wenn einer von Sankt Gallen nach Glarus zügeln will, alleine wegen der Anfahrt.» Trotzdem gäbe es viele Unternehmen in der Branche, die dort mitmachten. Alberti selbst beschränkt sich auf Olten und Umgebung. Ausnahmen macht er für gute Kunden und Bekannte, aber nur, wenn sie bereit sind, die Zeit für die Anfahrt ebenfalls zu bezahlen.

Einmal sei er für einen Freund nach Ibiza gefahren. «Abfahrt war an einem Freitagabend, kurz vor Büroschluss haben wir die Grenze passiert und es gerade noch geschafft, den Zollstempel abzuholen.» Mit dem Vater des Kunden auf dem Beifahrersitz und deutlich mehr Gewicht als erlaubt fuhr Alberti mit geschätzten vierzig Stundenkilometern im ersten Gang auf der Autobahn, als gäbe es kein Morgen. «Zwischenzeitlich beschlich mich das Gefühl, dass wir niemals ankommen würden.» Nach rund 24 Stunden erreichte der Transporter Barcelona und damit die Fähre. «Ich ging davon aus, dass wir in ein paar Stunden die Insel erreichen würden.» Die Überfahrt dauerte entgegen Albertis Zuversicht rund dreizehn Stunden. Da sie keinen Schlafplatz reserviert hatten und es nicht erlaubt war, im Camion zu bleiben, mussten die Männer die Zeit auf Deck totschlagen, ohne ein Auge zumachen zu können. Als am nächsten Nachmittag endlich das Ziel auf Ibiza erreicht war, reichte die Zeit gerade einmal zum Ausladen der Überfracht sowie für eine Pizza. «Am selben Abend musste ich für die Rückfahrt wieder auf der Fähre sein und von Barcelona ging es ohne Zwischenhalt zurück nach Olten, wo ich nach total vier Tagen Fahrzeit an einem Dienstag wieder eingetroffen bin.» Ein Abenteuer, welches er nicht noch einmal erleben möchte, lacht Alberti.

Der Job als Umzugsdienstleister sei nicht für alle. Körperlich müsse man schon über eine gewisse Fitness verfügen. Früher habe er neben dem Job Krafttraining gemacht, dafür fehle ihm heute die Zeit. Dennoch fühlt sich Alberti fit. Nur im Nacken zieht es ab und an. «Bei diesem Job muss dir irgendetwas wehtun, da gewöhnt man sich dran», meint er und fügt an, «für diese Arbeit muss man geboren sein. Nur um Geld zu verdienen, sollte man sie nicht machen.» Wer ständig denke: «Was für ein Krampf!», der sei am falschen Platz. So anstrengend die Arbeit zuweilen ist, Jammern liegt nicht drin. Man müsse es mit einer gewissen Lockerheit angehen und Freude an der Arbeit haben. Alberti ist froh, dass er auf seine beiden festangestellten Mitarbeiter Stefan und Mustafa zählen kann. Mittlerweile sei es schwierig geworden, geeignetes Personal zu finden, sagt Alberti. Früher sei das anders gewesen. Die Männer, welche durch den Krieg im Balkan in den 90er-Jahren ins Land kamen, seien motiviert gewesen. «Die hätten am liebsten 25 Stunden am Tag gearbeitet», erinnert sich Alberti. Diese Motivation sei bei den Jungen heute nicht mehr spürbar. «Die hätten am liebsten jede halbe Stunde eine Pause.» Auch auf Pünktlichkeit legt er grossen Wert. «Wenn wir uns vor einem Umzugstermin um 7 Uhr treffen, muss das klappen. Es kann nicht sein, dass das Team warten muss, nur weil einer es nicht schafft, pünktlich zu sein.» Zudem sei die Kommunikation mit dem Kunden wichtig. «Es gibt heute Unternehmen in der Branche, bei dem kein Einziger Deutsch spricht. Das kann einfach nicht gut gehen.» Albertis Team musste schon kurzfristig bei einem Kunden einspringen, weil das zuerst gebuchte Unternehmen am Zügeltag ohne Angaben von Gründen einfach nicht aufgetaucht ist.

Alberti weiss: Zum Geschäften reicht es nicht, Ware schleppen und transportieren zu können. Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Freundlichkeit, aber auch vermeintliche Kleinigkeiten wie das Abdecken der Böden, das Anbringen von Filzgleitern, nicht rauchen während der Arbeit und solche Dinge würden den Unterschied zu den Mitbewerbern machen und dafür sorgen, dass die Kundschaft sein Unternehmen weiterempfiehlt. Trotz Albertis Aversion gegen das Internet, seiner fehlenden Webpräsenz und weitgehender Verzicht auf Marketingmassnahmen weist seine Agenda nur wenige weisse Stellen auf. Wird in der 8000 Mitglieder zählenden Facebook-Gruppe «Olten» nach der Empfehlung eines Zügelunternehmens gefragt, sprechen sich vier von fünf Kommentarschreiber für Alberti aus. Er hat so viel zu tun, dass es vorkommt, dass er einen Auftrag an eine Mitbewerberin abgibt. Aber auch hier müsse er vorsichtig sein. So sei es vorgekommen, dass die Kundschaft mit dem Service nicht zufrieden war, was für ihn dann äusserst unangenehm sei. Die Internetkonkurrenz fürchte er nicht. «Olten ist überschaubar und die Leute überlassen ihre persönlichen Sachen eher jemandem, den sie kennen.» Früher habe er jeweils gesagt, er wolle bis 100 weitermachen, realistisch sei aber, dass er mit 65 in den Ruhestand gehe – nicht, weil er müde sei. «Es ist wie bei jedem anderen Job: Wenn du etwas mit Leidenschaft machst, bleibst du fit», ist Alberti überzeugt.

Oben ohne am Lenkrad

Die Hoffnung, dass sein Sohn das Geschäft einst übernehmen wird, hat Alberti noch nicht aufgegeben. Dazu sei aber noch Überzeugungsarbeit nötig, meint er. «Der Vorteil dieser Nachfolgelösung wäre es, dass ich langsam mein Pensum runterfahren könnte, das Geschäft nach und nach übergeben, ohne dass ich von einem Tag auf den anderen komplett raus bin.» Was ist mit den Töchtern? Frauen sind in der Branche äusserst selten vertreten, was nicht heisst, dass sie gänzlich fehlen. «Ich weiss von einem Unternehmen, das von einer Chefin geführt wird, die auch mitanpackt, und ich selbst hatte schon eine weibliche Aushilfe, über deren Leistung ich mich nicht beklagen konnte.» Das Problem an der Sache: Die Kunden würden in der Regel Männer bevorzugen, ist Alberti überzeugt. «Die denken, sie haben drei Mann bezahlt, und rechnen nicht damit, dass eine Frau dieselbe Leistung bringt.» Die ältere der beiden Töchter, Daniela oder «Goofy», wie ihr Vater sie neckisch nennt, hilft ab und an bei der Möbelmontage. «Wer weiss, vielleicht bringt sie ja mal einen Freund nach Hause, der mein Geschäft übernimmt», scherzt Alberti. Jeder Kandidat werde jedoch vorab darauf getestet, ob er in der Lage sei, ein Klavier zu stemmen. Alberti lacht, während die 18-Jährige auf dem Sofa hinter uns keine Miene verzieht.

Albertis Sohn hat bereits selbst eine Familie gegründet. Bald wird dessen Frau das zweite Kind bekommen. Alberti, der sich damit bereits zweifachen Grossvater nennen darf, meint: «In solchen Momenten wird einem dann wieder bewusst, wie die Zeit verstreicht. Wenn du ständig viel zu tun hast und dir nie gross Gedanken machst, fühlst du dich, als wärst du noch immer 20.» Ein paar Jährchen jünger fühlt sich Alberti, wenn er mit seinem Oldtimer ausfährt. Ein Traum, den er schon lange hatte und den er sich nach gutem Zureden seiner Kinder vor nicht allzu langer Zeit erfüllte. Das Fahrzeug, welches in seiner Form und seinem strahlenden Weiss an eine Rakete erinnert, stammt ursprünglich aus dem Jahr 1927. Bei Albertis Exemplar handelt es sich um ein Replikat aus den 68ern. «Ein Original-Bugatti-Bausatz auf einem VW-Käfer-Chassis», erklärt der gelernte Automonteur, während er die Fotos seines Schatzes auf dem Handy sucht. «Die einzige Elektronik am Fahrzeug sind zwei Blinker und ein Lichtschalter.» Ausfahren kann er den Oldtimer nur während der Sommermonate. Die Rakete ist oben ohne. Sie hat kein Dach. Und das passt ganz gut so, hat Alberti die restliche Zeit im Jahr bekanntlich Wichtigeres zu tun.